こちらは英国エコノミスト誌の表紙を飾ったイラスト。

「Japan’s burden」

つまり、「日本の負担」というタイトル。

日の丸を子供が支えているという印象的な表紙。

これは、増えていく高齢者と少なくなっていく子供たちを風刺している。

この状況を改善するには、高齢者の健康寿命の延伸と、子供たちを増やすこと、さらにはその子供たちが心身ともに健康で育ってくれることが重要だ。

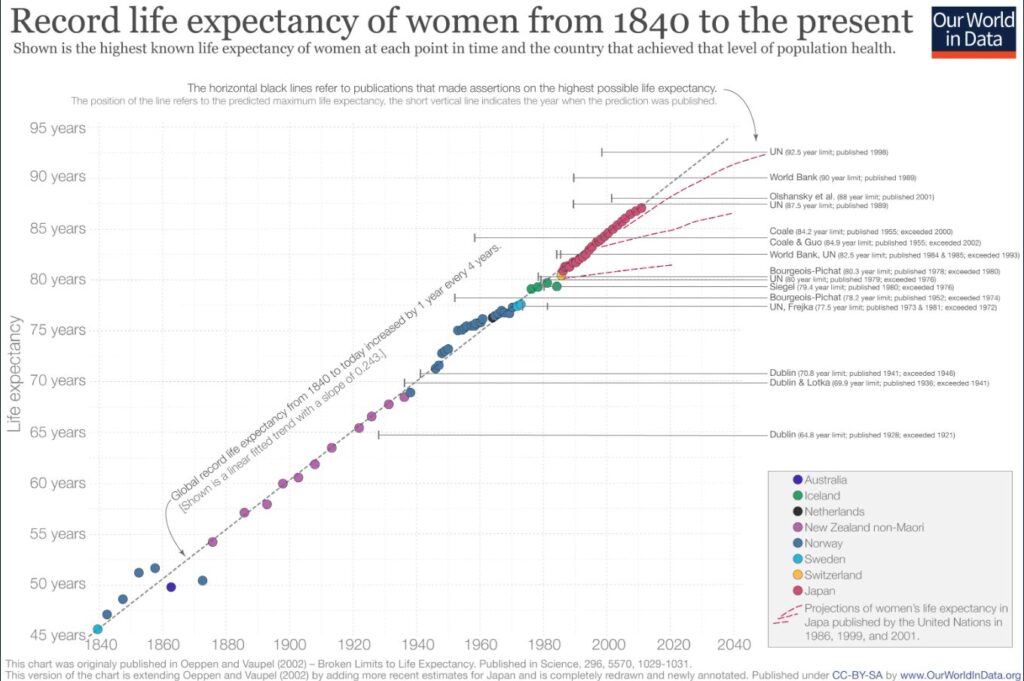

200年で寿命は倍に伸びた?

上のグラフは、女性の1840年から現在までの平均寿命の推移を表している。

回帰直線は破線(傾き=0.243)。

水平の黒線は発表された平均寿命で、短い垂直線はその発表年。

赤い破線は1986、1999、2001年に国連によって発表された日本人女性の平均寿命予測。

これらのデータから、ここ200年間で、寿命が倍になったといえそうだ。

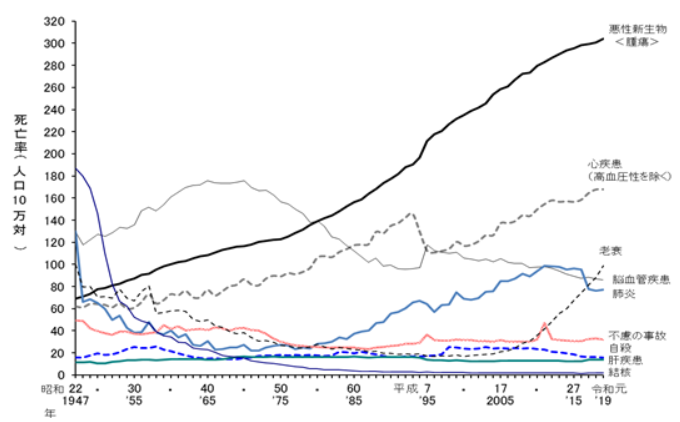

主な死因別で見た死亡率の推移

人がなくなる原因も、時代とともに変化している。

- 1位:がん

- 2位:心疾患

- 3位:老衰

がんは変わらず死因の上位を占める。

心疾患も同様だ。

ここ最近上がってきているのが、老衰による死亡率だ。

特にCOVID-19パンデミック後。

そして、この老衰による死亡率の上昇の背景には「フレイル」がある。

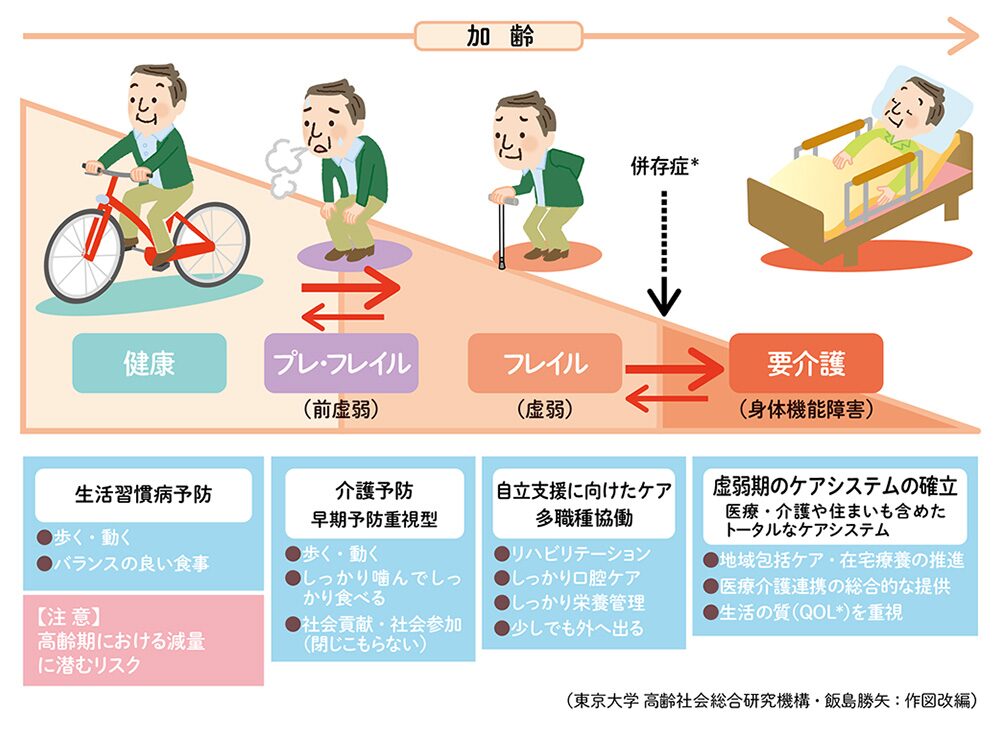

フレイルとは

- フレイルモデルは、時間的連続性があり、徐々に進行する。

- フレイルの段階では、しかるべき介入により再び健康な状態に戻るという可逆性が含まれている。

- しかし、いったん要介護状態になると、元の状態に復帰することは容易ではない。

- フレイルを維持、さらに改善することで要介護期間を短縮でき、健康寿命を延ばすことがでいる。

フレイルとは、概念的なものであり、いまだ統一された見解はない。

加齢に伴い、徐々に予備能力が低下していき、あるところから介護などが必要になる。その要介護状態になる前のグレーゾーンの状態がフレイルと考えられている。

グレーゾーンの段階でしかるべき介入をすることによって、健康な状態に戻ることができます。しかし、「年齢だから仕方ない」とほっとくと、介護が必要な状態にすぐに移行してしまいます。

理想は、坂道を緩やかにすること。

つまり、可能な限り身体機能を維持して、自立した期間を長くする・介護を要する期間を短くするということです。

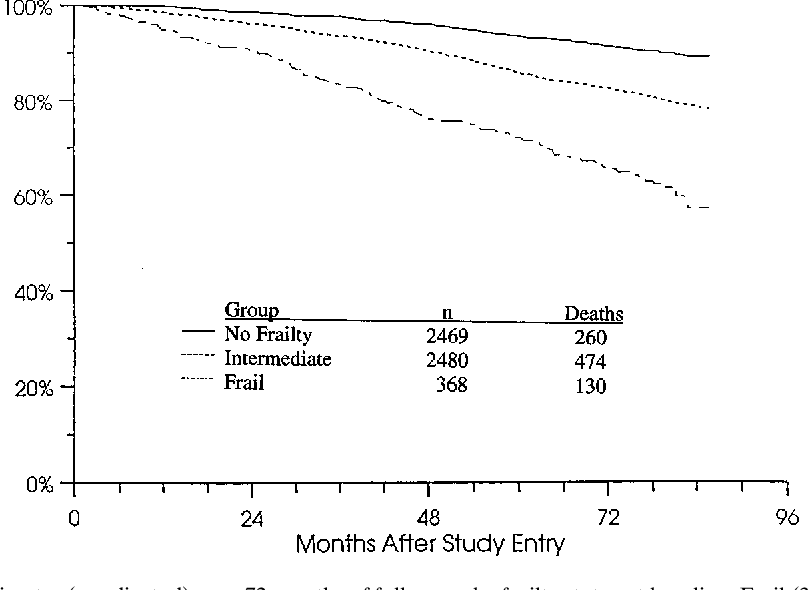

フレイルの定義

Linda Friedによる定義 Cardiovascular Health Study(CHS)

- 体重減少(過去1年間に4.5㎏以上)

- 易疲労感

- 筋力低下

- 歩行スピードの低下

- 身体活動量の低下

3つ以上該当:フレイル

1つまたは2つ該当:プレフレイル

リンダさんが提唱したのが上記で、

フレイルに該当した人の5年生存率は約70%程度と報告されている。

J-CHS基準(日本版Cardiovascular Health Study)

- 体重減少

- 「6か月間で2-3㎏以上の体重減少はありましたか?」

- 筋力低下

- 握力:男性<28㎏、女性<18㎏

- 疲労感

- 「ここ2週間わけもなく疲れたような感じがしますか?」

- 歩行速度

- 普通歩行速度<1.0m/秒

- 身体活動

- 「軽い運動・体操、定期的な運動・スポーツ、農作業を週1回以上していますか?」

該当なし:ロバスト(健常)

1‐2項目該当:プレフレイル

3項目以上該当:フレイル

日本版も開発されています。

握力に関しては、ペットボトルのふたを開けることができなかったら14㎏よりも低そうだと言われています。

歩行速度に関しては、横断歩道を青信号のうちに渡り切れないと、秒速1m以下の可能性が高そうです。

参考にしてみてください。

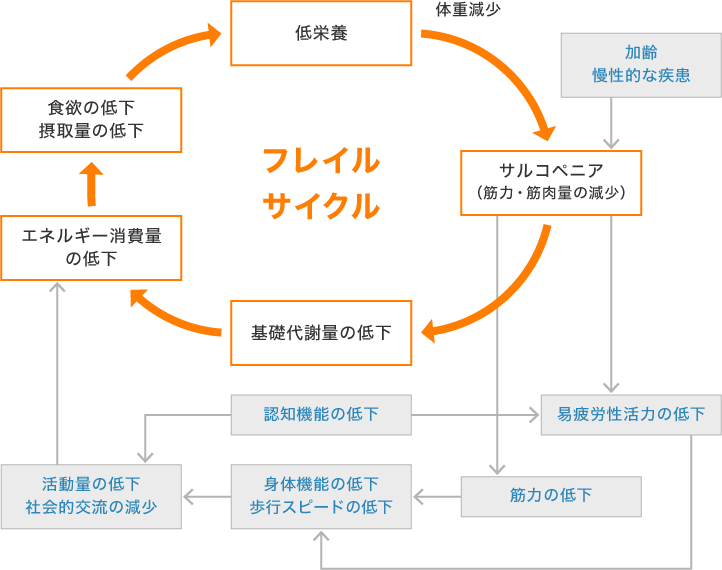

フレイルサイクル

一度フレイルなると、上記のような悪循環に陥ることとなる。

具体的な流れでいうと、

- 食欲がわかない

- 食事の量が減る

- 低栄養状態に

- 筋肉量が減る

- 身体機能が低下

- 体力が低下、疲れやすい

- 意欲がわかず、活動量がさらに減る

- 食欲がわかない

・

・

・

といった感じ。

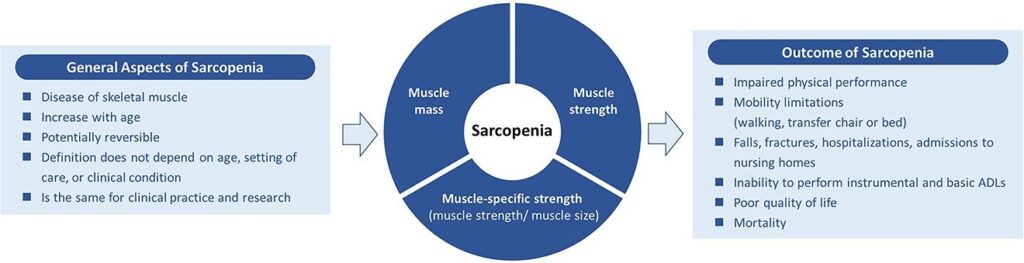

サルコペニアとは

サルコペニア(Sarcopenia)は、1989年にRosenbergが提唱しました。

sarx(ギリシャ語で「肉」)+penia(ギリシャ語で「減少」)が語源で、加齢に伴う筋肉量及び筋力の低下を示します。

サルコペニアももともとは概念でしたが、2016年委ICD-10に登録されています(概念ではなく疾患になった)。

診断基準として、日本ではAWGS2019の基準を用いているが、今後はGLISの基準に移行していくかもしれません。

GLISとは、GLOBAL LEADERSHIP INITIATIVE IN SARCOPENIAの略で、サルコペニアの包括的な定義を作成することを目的としたプロジェクトです。

現在してようされている定義を提唱している既存のコンセンサスグループによって広く受け入れられ、採用されることを目的としています。

しかし、民族差や文化の壁はかなり厚い様子。

GLISによるサルコペニアの概念定義

7大陸・地域の29か国から107名の専門家グループにより、デルファイ法(アンケート回答/集約/修正を繰り返す分析方法)を用いて、同意率が80%を超えた定義を採用。サルコペニアの構成要素として筋力と筋肉量は採用されたが、身体能力は採用されず(アウトカムとして採用)、代わりに特異的筋力(例:筋力/筋サイズ)が採用された。

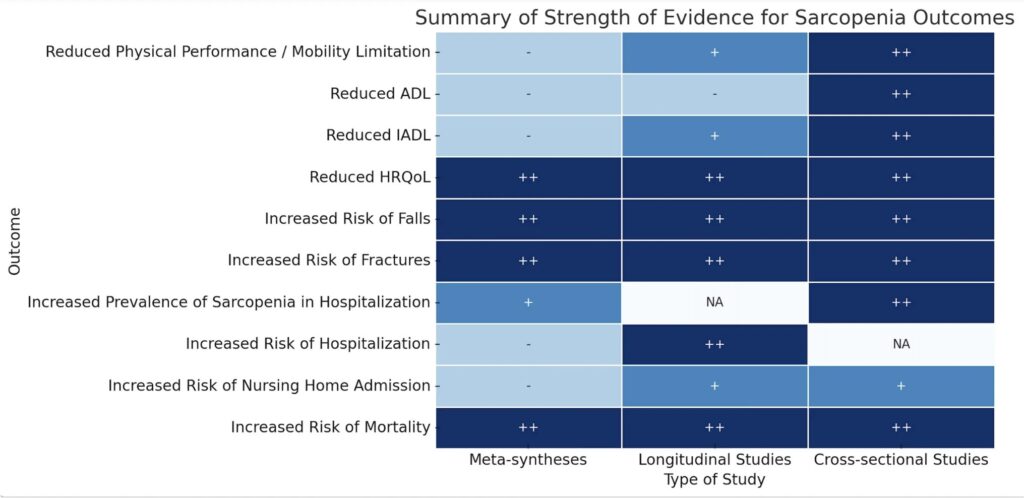

GLISによるサルコペニアの健康アウトカム

この表からわかるように、サルコペニアの健康アウトカムで強いエビデンスがあるのは、健康関連QOL、転倒、骨折、死亡率のみだったようです。

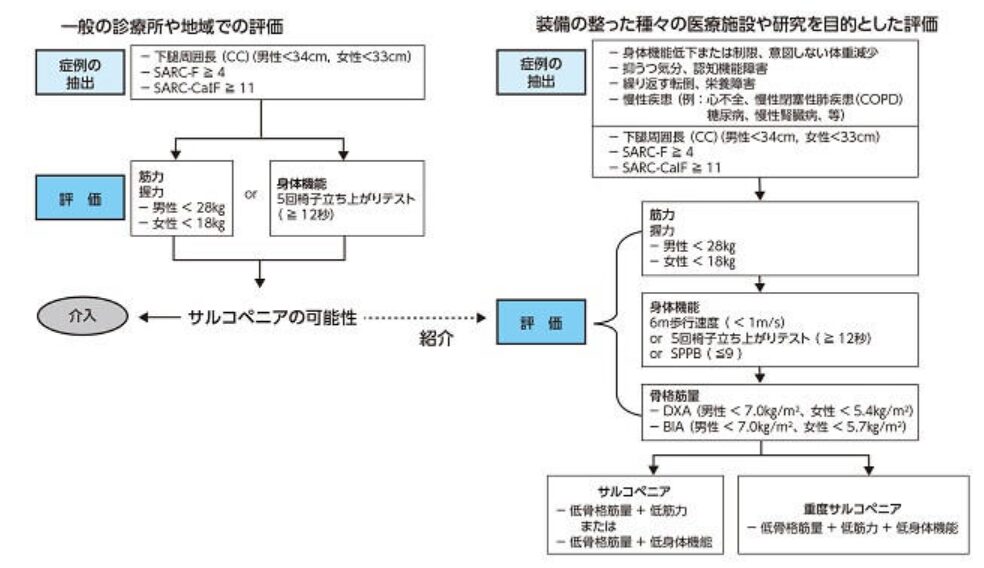

AWGS2019

アジアにおいてはAWGS2019の診断基準を用いて、サルコペニアかどうかを判断します。

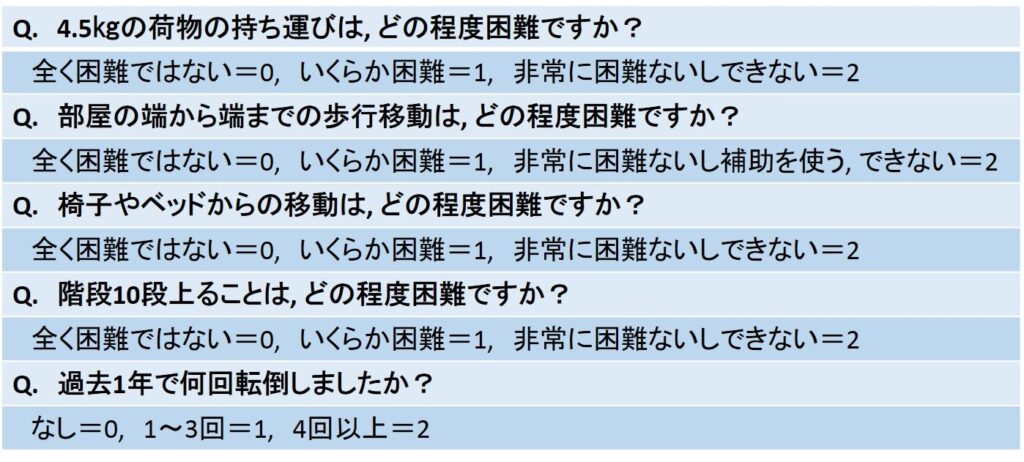

SARC-F

SARC-Fは、4点以上でサルコペニア陽性とします。

感度は低いが、特異度の高い評価です。

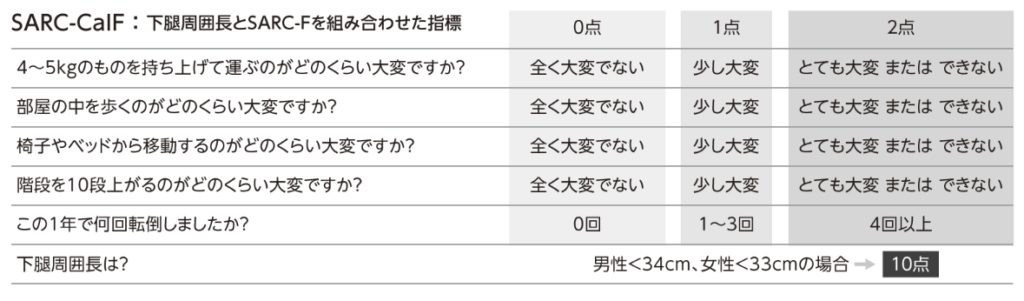

SARC-Calf

SARC-Fの感度の低さを、下腿周囲長で補うための評価です。

指輪っかテスト

高齢者自身が早期に気づく簡便な自己判定法。筋肉量や身体機能、食事量、口腔機能、生活の質、うつ傾向、転倒歴との関係も認められている。

AWGSのSMI基準値、男性<7.0㎏/㎡、女性<5.4㎏/㎡に相当するの下腿周囲長は、男性34㎝、女性33㎝。

ペットボトルのキャップをあけれますか?

ペットボトルのキャップをあけることができるか、またはできないかを見ることによって、ロコモティブシンドローム、フレイル、サルコペニアになるリスクを知ることができる。

具体的には、ペットボトルのキャップが開けれない場合のそれぞれのリスクは、

- ロコモ度2および3:2.72倍

- フレイル:3.38倍

- サルコペニア:3.61倍

ペットボトル法は、3つの主要条件を同時にスクリーニングするシンプルで実用的なアプローチと言えそうだ。

トレーニングでは遅筋線維⇔速筋線維の以降は起こらない

11人の競技者が20年間トレーニングを継続して行ったが、腓腹筋の遅筋線維の割合は変化しなかった。

加齢に伴って遅筋線維の占める割合は増加する

28人について、20年間の間隔をおいて腓腹筋の筋線維組織を調べたところ、20年間で約8%遅筋(ST or TypeⅠ)線維が増加していることが認められた。

これは、速筋線維から遅筋線維への移行が起きたわけではなく、速筋線維がなくなってるらしいです。

運動強度に対する筋線維の活動参加モデル

運動を行う際、軽い運動では主に遅筋線維が動員される。

中程度の運動になると、遅筋線維に加え、速筋線維aタイプが動員される。

最大強度の運動になると、さらに速筋線維bタイプも動員される。

高齢になって軽い運動しかしなくなると、速筋線維には刺激が入らないので、廃用性萎縮、そしていずれは消失していく。

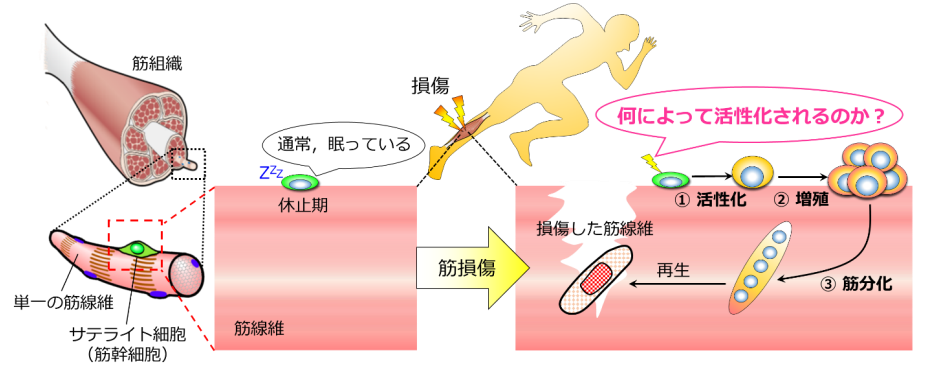

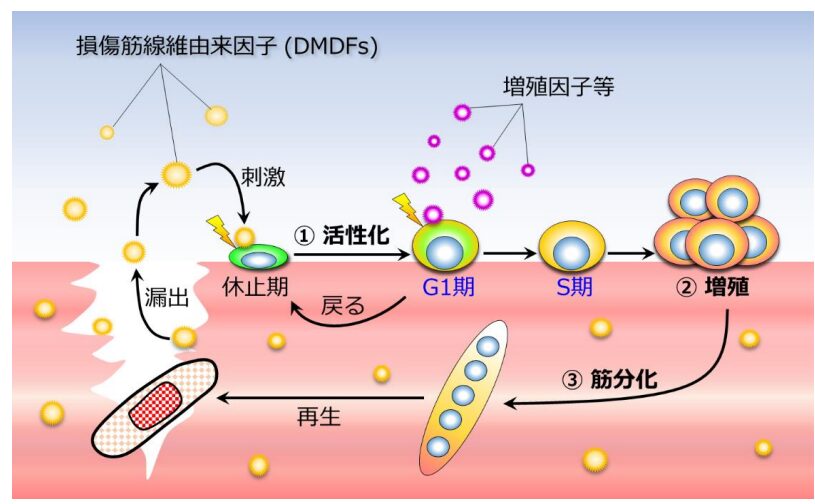

骨格筋の再生

筋線維の細胞膜と基底膜の間には、単核の衛星細胞(サテライト細胞)と呼ばれている幹細胞が存在する。筋線維1本あたり数個~数十個の衛星細胞が接着している。

通常衛星細胞は静止状態にあり増殖しない。しかし、骨格筋が損傷し、損傷しあt骨格筋から漏出される損傷筋線維由来因子(DMDFs:Damaged myofiber-derived factors)により衛星細胞は活性化されて筋芽細胞と呼ばれる前駆細胞となる。

筋芽細胞は数回の細胞分裂により増殖した後、筋細胞へと分化する。そして、複数の筋細胞がお互いに融合して、多核の筋管となる。

筋管が新しく筋線維を形成したり、もとから存在する筋線維と融合することで骨格筋を再生する。

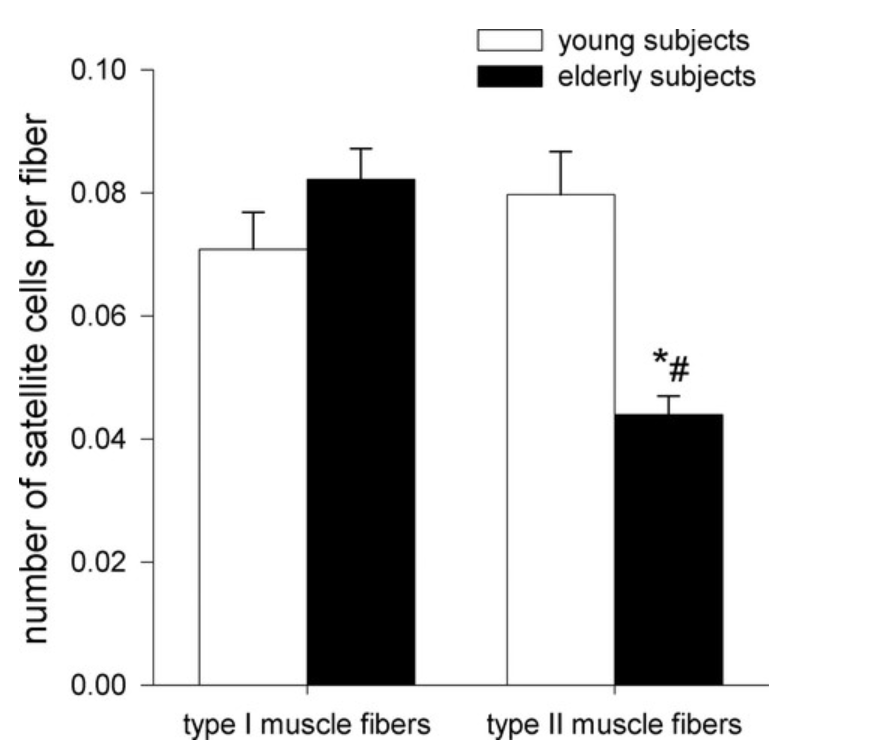

筋サテライト細胞は高齢者の速筋背にでは特異的に減少する

筋タイプと年齢で筋サテライト細胞の数を見てみると、

- ST(タイプⅠ)線維では若年と高齢で優位な差はない

- FT(タイプⅡ)では若年と比較し高齢では優位に少ない

- 高齢ではST(タイプⅠ)と比較しFT(タイプⅡ)線維で少ない

といった特徴がみられた。

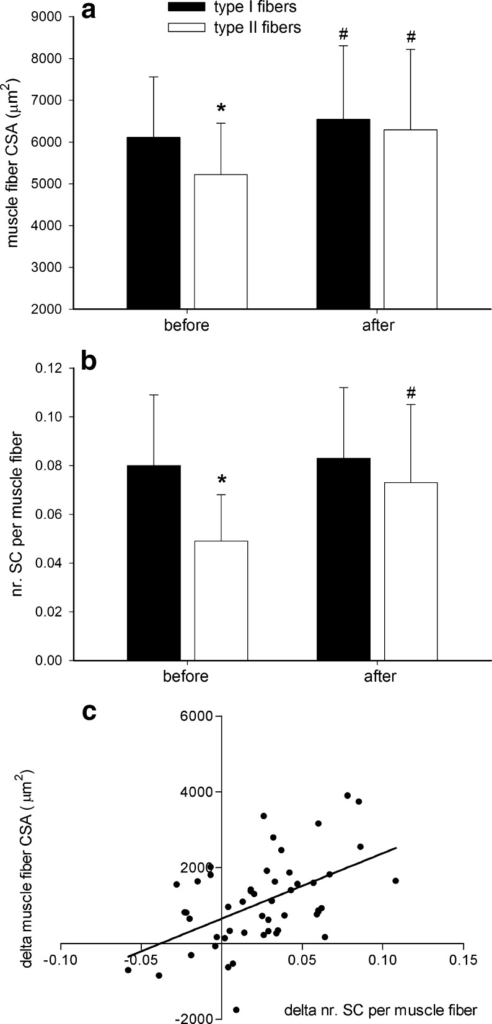

高強度抵抗運動は効果的

51名の高齢者(71±6歳)に対する12週間のレジスタンストレーニング前後の筋線維断面積(a)、および筋線維あたりの筋サテライト細胞数(b)、トレーニングプログラムによるFT線維あたりの筋サテライト細胞数の変化とFT線維の断面積の変化です。

筋力トレーニングの内容としては、

- 1RMの80%以上を10~12回を1セットとして3~4セット

- 週に3回以上

まるでアスリート。

高齢でもしっかり目のトレーニングが重要ということです。

内分泌機関としての骨格筋

近年、マイオカインというものが注目を集めています。

筋肉っていうのは、ただ単に動いているわけではなく、同時に生理活性物質が出ているということです。

例えば、

- イリシン(脳):神経細胞の活性化、認知症予防

- IL-6(肝臓):肝臓での脂質代謝促進、脂肪肝の改善

- SPARK(大腸):初期のがん細胞をアポトーシスに追い込む

- IL-6(脂肪):脂肪分解、肥満の予防

- ファリスタチン(骨):骨量減少を阻害、骨粗鬆症の予防

- FSTL-1(動脈):炎症を防ぐ、動脈硬化の予防

など、各所で様々な働きをしている。

Phase Angle(位相角、位相差、PhA)

筋の質を見る方法として、Phase Angleというものがあります。

生体電気インピーダンス法(BIA:Bioelectrical Impedance Analysis)による身体組成分析で得られる生体指標の一つで、細胞の健康状態や均質を反映したものです。

しっかりした細胞では、Phase Angleは大きく、弱った細胞では小さく数値が出ます。

筋質の低下は認知機能低下と関連

筋質の低下は、サルコペニアだけでなく認知機能低下とも関連します。

40歳以上の263名(男性163名、女性100名)を対象に、5種類の骨格筋指標と認知機能(MoCA-J)との関連を分析しました。

女性では年齢にかかわらずPhase Angleが高い(筋質が良い)ほど、軽度認知症(MCI)の可能性が低くなるということが示されました。

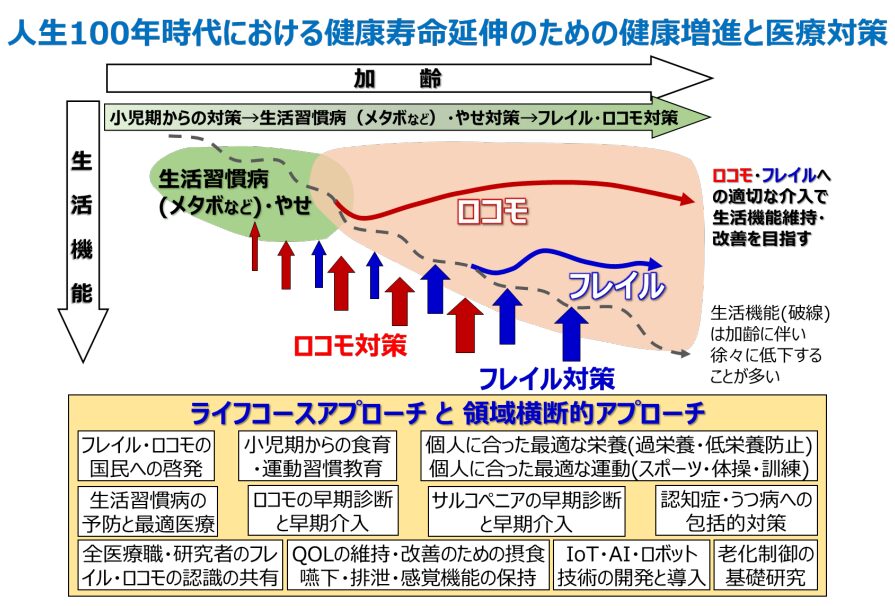

フレイル・ロコモ克服のための医学会宣言

2022年に、医学会連合より「フレイル・ロコモ克服のための医学会宣言」というものが出されました。

これは、年齢を重ねてからではなく、もっと若い時から対策が必要だという啓発が含まれています。

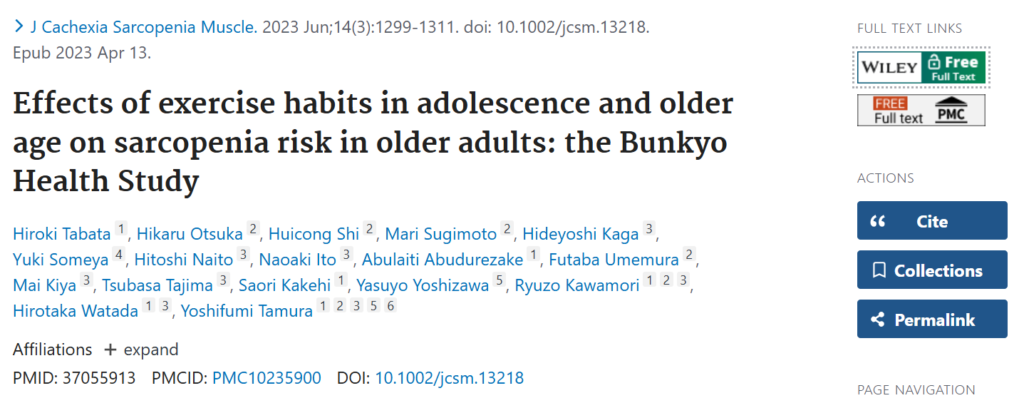

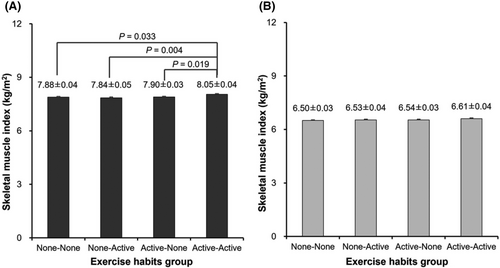

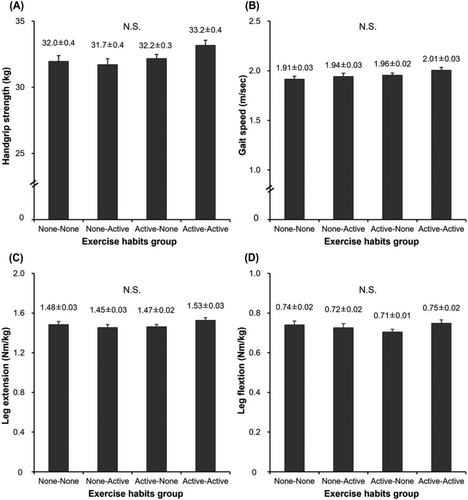

若年期と高齢期の両方の運動習慣がサルコペニアリスクを軽減

中・高正期と高齢期の運動習慣の有無による4群とサルコペニアの有病率の関連を調べた研究です。

男性においては、若年期・高齢期両方で運動習慣があったほうが、筋量・筋力・身体機能低下が有意に少ない結果となりました。

女性においては、筋量では有意な差が見られませんでしたが、これは女性の方が若年期から筋肉量が少ない傾向があるためと考えられます。

筋力・身体機能においては女性でも運動経験あり・ありの方が有意に低下は少なそうです。

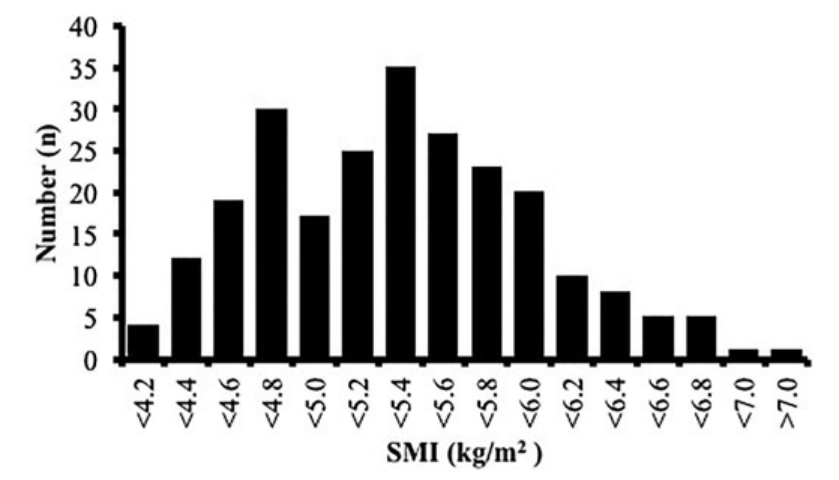

若年女性の半数はプレサルコペニア?

平均年齢21歳の若年女性242名の骨格筋指数をDXA法で調べた結果、半数以上がサルコペニア基準を下回り、大半が日本人高齢女性の平均をも下回っていたようです。

- 日本人女性(70~79歳)のSMI平均(国立長寿医療研究センター):6.4㎏/㎡

- AWGSサルコペニア判定基準・SMIカットオフ値(DXA法):5.4㎏/㎡

最頻値がAWGS2019のサルコペニアカットオフ値です。

日本人高齢女性の平均に行けば、若年者では上位群となります。

これはなかなか衝撃的な結果ではないでしょうか?

これはSNSの普及による影響は大きいのではないでしょうか。

有名人だけでなく、一般人でもスタイルのいいひとを目にする機会が増え、自分もそうなりたいとやせる努力をする若年女性は多いと思います。

そういった結果を反映しているのかもしれません。

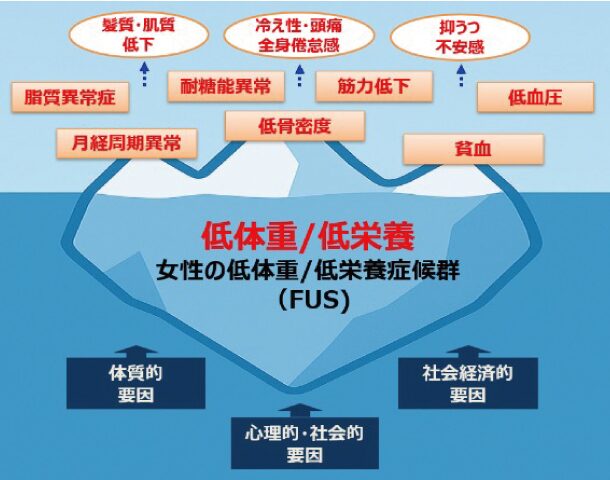

こういったことから、日本肥満学会は4月17日、「女性の低体重/低栄養症候群(Female Underweight/Undernutrition Syndrome;FUS)」に関するステートメントを公開しました。

このワーキンググループでは、女性における低体重・低栄養と健康障害の関連を示す症候群の名称として、Female Underweight/Undernutrition Syndrome(FUS)(女性の低体重/低栄養症候群)を提案されています。

瘦せすぎは、死につながることすらあります。

若年においても適度な体重を保つことが大切です。

我が国の百寿者(センテナリアン)の推移

周知の事実ではあるが、現在、日本はかなりの長寿社会。

百寿者の人口は、上図のように右肩上がりです。

昔は純銀の盃が贈答されていたようですが、今は数が多いため銀メッキらしいです。

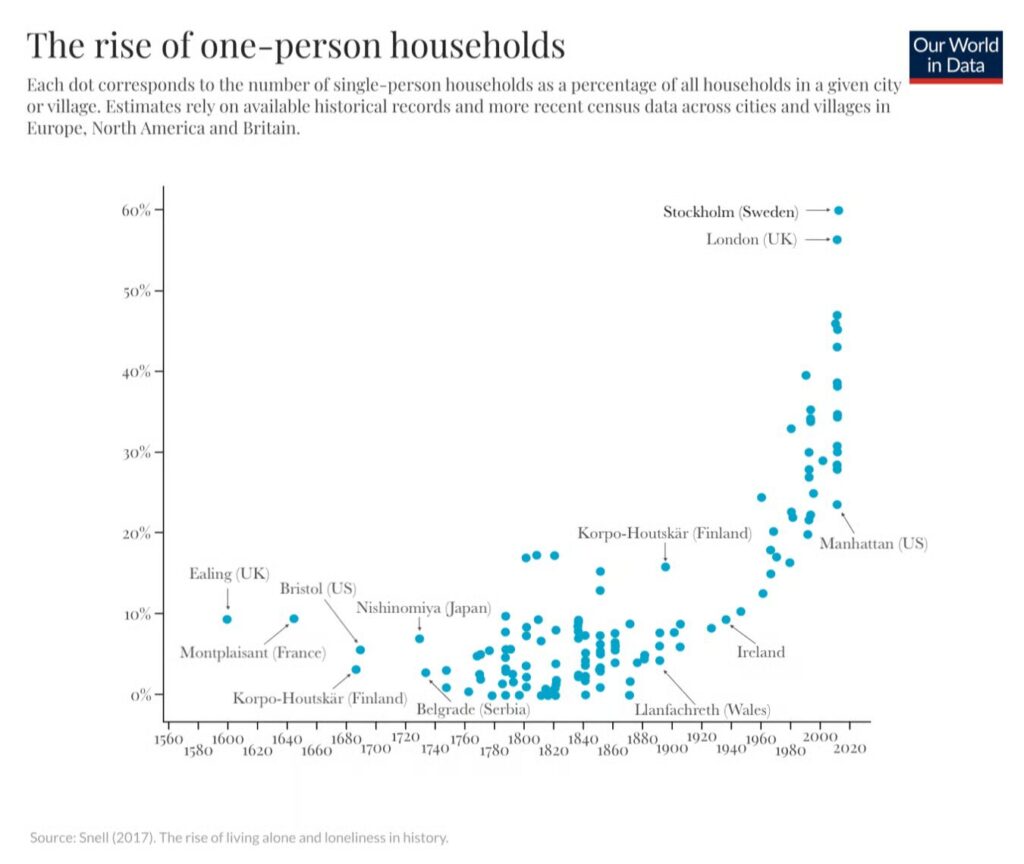

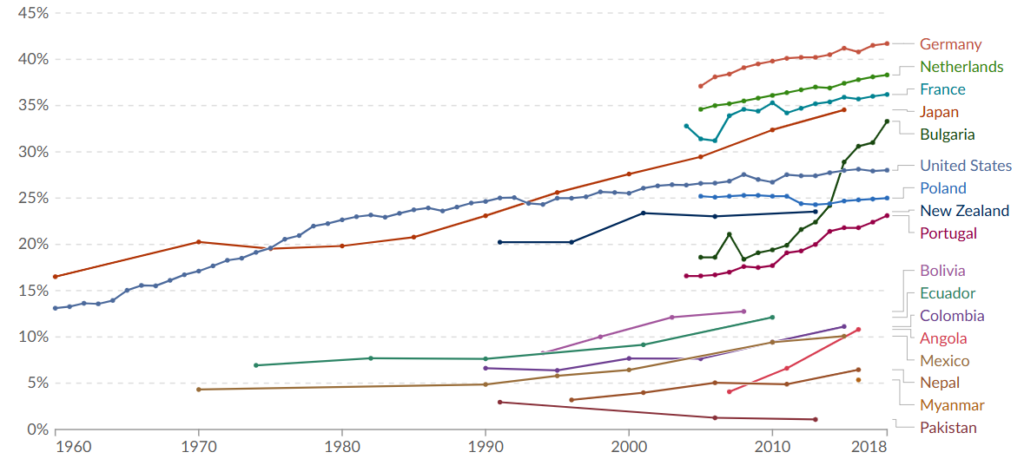

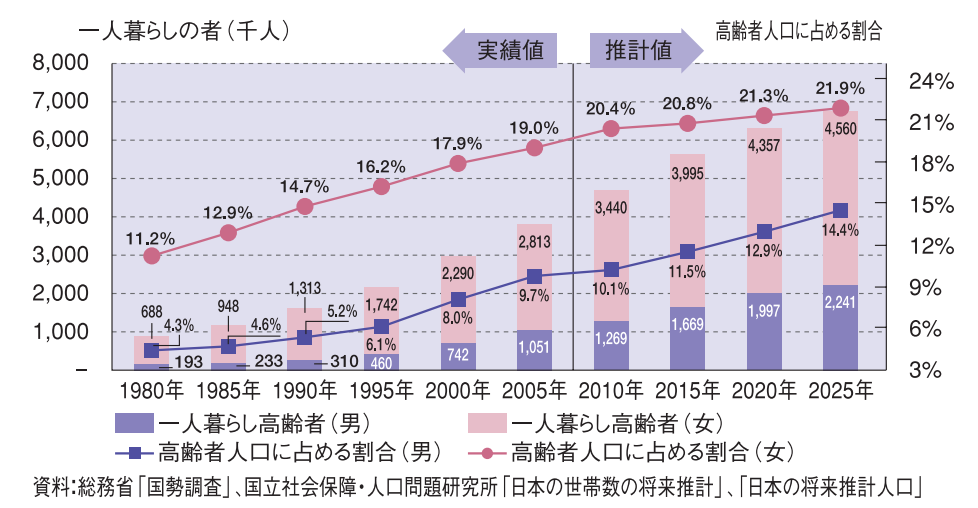

世界的な単身世帯の増加

単身世帯の割合は、近世から19世紀にかけ、多くは10%以下でした。

その後、20世紀に入ってから増加し、1960年代に加速しました。

歴史的に見て現在の単身世帯の広がりは前例がありません。

上のグラフで最も高値にあるのは、2012年のスウェーデンのストックホルムで、60%の世帯が一人暮らしとなっています。

アジアの低所得国においては、単身世帯はそれほど多くはありません。

単身世帯の増加は、経済的な豊かさとも関連していると考えられています。

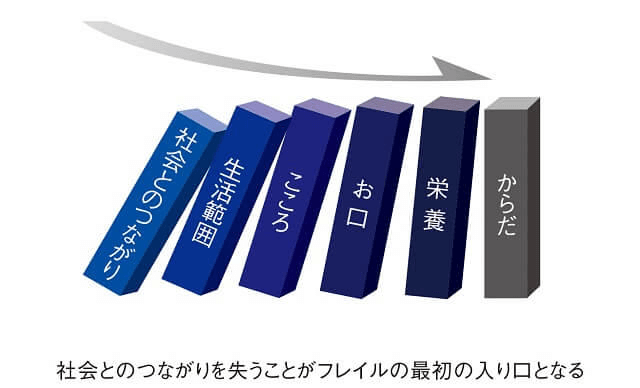

フレイルドミノ

フレイルに繋がるドミノの最初は、「社会とのつながりを失うこと」とされています。

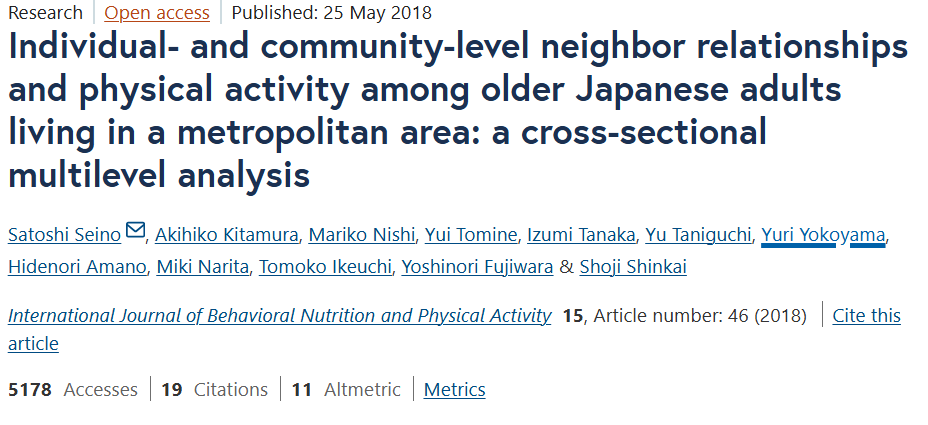

交流の活発な個人・地域高齢者は身体活動量が多い

男性4340人、18の地域での調査をまとめています。

まず、地域での付き合いが全くないものを基準とすると、近所付き合いが

- 挨拶する程度:+5.8METs・時/週(90分弱/週の速歩相当)

- 立ち話する程度:+7.4METs・時/週(110分弱/週の速歩相当)

- お互い訪問しあう程度:+11.8METs・時/週(180分弱/週の速歩相当)

と、活動が拾う人ほど活動量が多いことがわかります。

これは当然ですね。

一方で、「立ち話をする程度」「お互いに訪問合う程度」の人々の割合が、地域で1%増えた場合、1人当たりの活動量も+2.1METs・時/週増えることがわかりました。

つまり、近所付き合いが活発な地域では、個人の身体活動量も増えると言えそうです。

活動は伝染するようです。

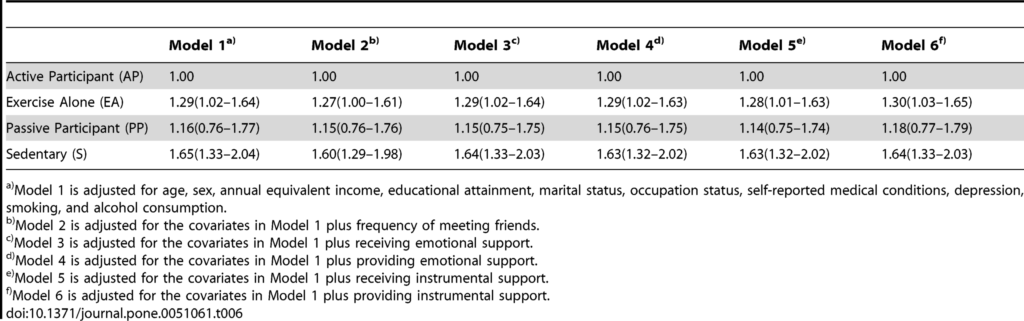

仲間との活動の方が介護予防効果が高そう

運動実線、スポーツ・運動グループへの参加とその後4年間の要介護認定リスクとの関係を調べた報告があります。

こちらは愛知県の65歳以上11581名の追跡調査です。

年齢、性別、年収、学歴、配偶者の有無、職業、自己申告の病状、うつ病、喫煙、飲酒を共変数として調整されています。

その結果としては、個人での運動実践あり・グループでもありを新規要介護リスクのハザード比1とした場合、

- 個人なし・グループあり:1.16

- 個人あり・グループなし:1.29(*)

- 個人なし・グループなし:1.65(*)

となっていました。

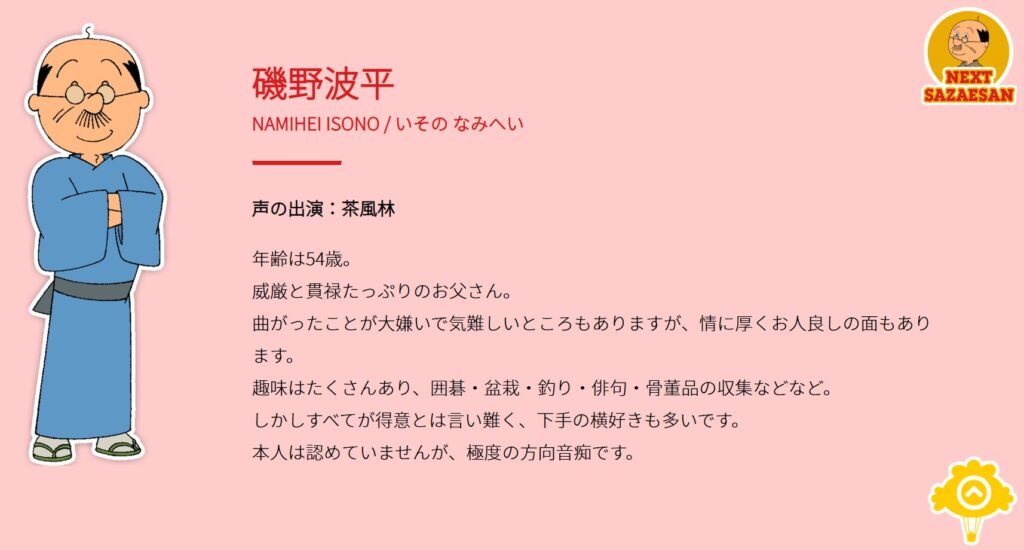

約50年間で20歳以上若くなっている

長谷川町子さんの作品である「サザエさん」は、1946年4月22日から新聞で連載が始まりました。

登場人物である磯野波平さんはなんと54歳。

当時はこのようなイメージがデフォルトだったようですが、現在このような54歳がどれだけいるでしょうか。

ちなみに、当時(1947年)の平均寿命は男性50.06歳、女性53.96歳、定年は55歳だったようです。

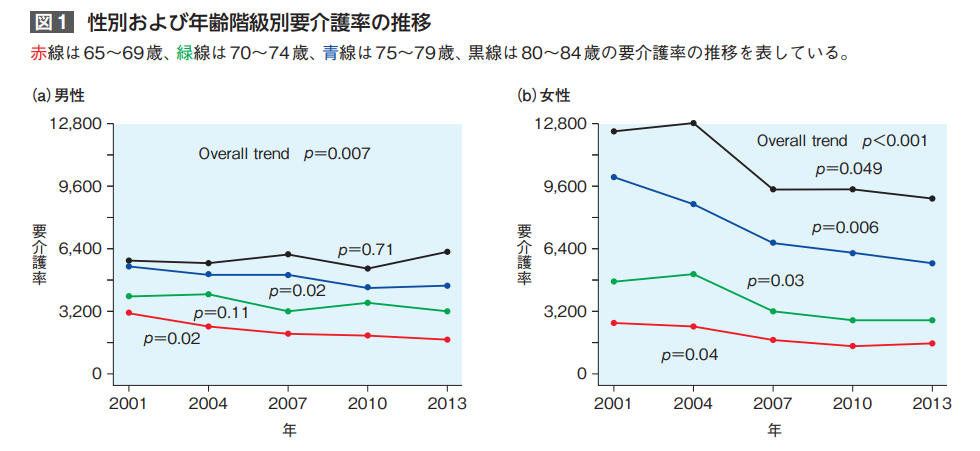

要介護率の年次推移

各年齢階級別にみると、男女の80~84歳・85~89歳以外の要介護率は低下しています。

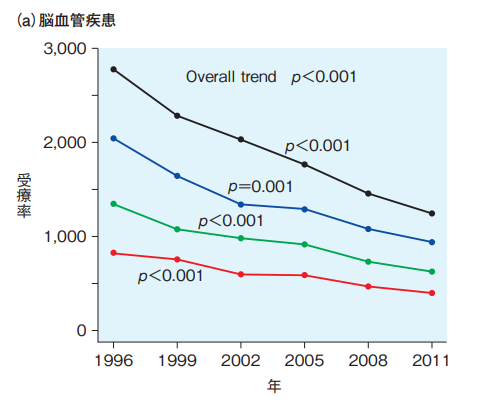

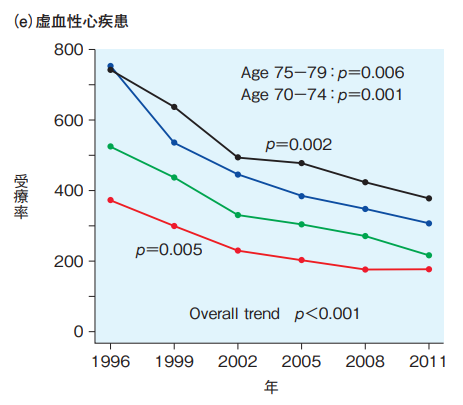

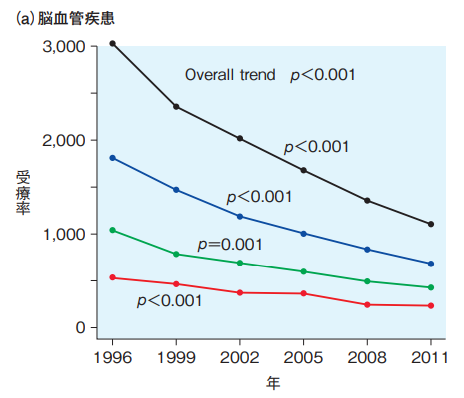

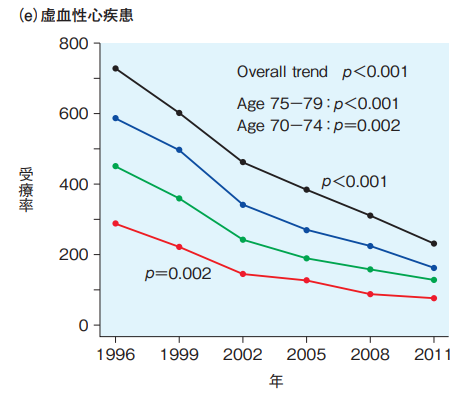

虚血性心疾患および脳血管疾患による受療率の年次推移

ここ24年間の間に、虚血性心疾患で20歳以上、脳血管疾患で男性約20歳・女性約15歳、受療が遅くなっています。

他の疾患も、糖尿病、肺炎、骨折、認知症を除いて各年齢階級の受療率は経年的に改善していました。

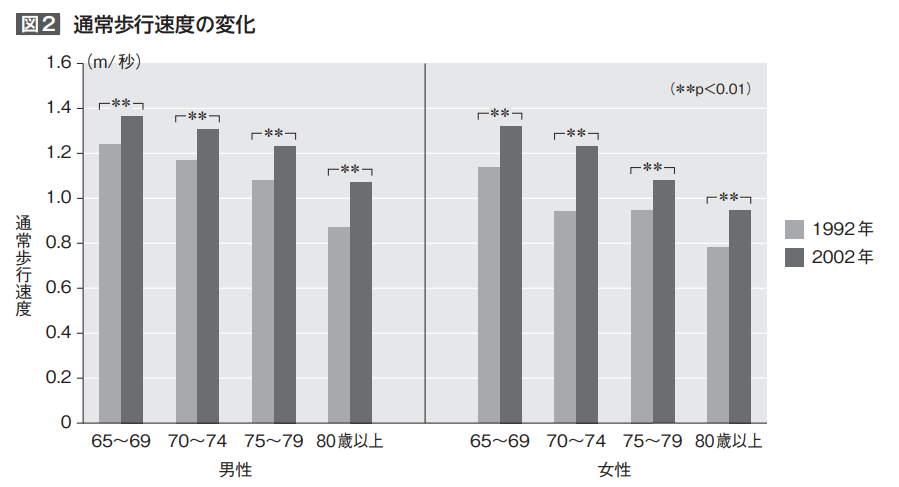

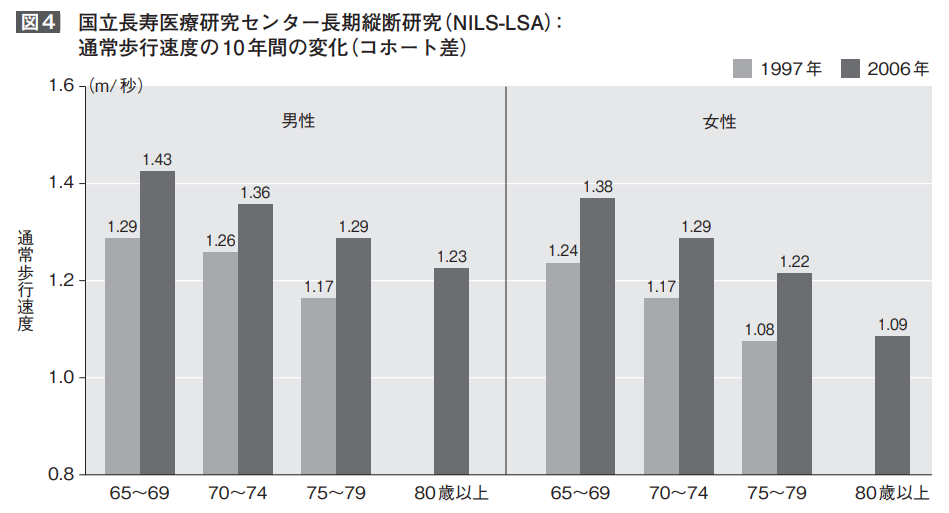

歩行速度の時代的推移

1992年の65~69歳の通常歩行速度は、2017年の80~84歳とほぼ同じとなっています。

男女ともに約15歳若返っているということもできそうです。

まとめ:筋力低下は「避けられない老化」ではない

本記事では、日本の高齢化の現状からはじまり、フレイルやサルコペニアの定義・予防の必要性、さらに筋力低下のメカニズムとそれに立ち向かうための科学的知見までを横断的に紹介してきました。

ポイント

- 高齢化社会の影響は深刻であり、「支える子ども」「支えられる高齢者」という構図は限界を迎えつつあります。

- 平均寿命は延びたが、健康寿命とのギャップ(=不健康な期間)をいかに縮めるかが今後の課題です。

- フレイルは可逆的。要介護状態になる前の段階での適切な介入が大切です。

- サルコペニアは疾患として認識されつつあり、診断・予防・治療が可能な時代に入りました。

- 筋力・筋肉量の維持には若年期からの運動習慣が有効であり、高齢者でも筋力トレーニングによって改善可能であることが明らかになっています。

- 骨格筋はホルモン様の物質(マイオカイン)を分泌する「内分泌器官」としても機能し、健康全体に影響を与えます。

- 社会とのつながりや仲間との活動が、身体活動量を高め、介護予防にも繋がります。

最後に

「老化=筋力の衰え」と諦めてしまうのは早計です。

科学的な知見と適切な行動によって、老化に伴う機能低下は予防・改善できます。

これからの時代は「支えられる高齢者」ではなく、自立して活躍する高齢者が主役になる時代です。

そしてそのためには、「若いときからの運動」「高齢期における継続的な身体活動」「社会とのつながり」が鍵となります。

ぜひ、自分自身や身近な人の健康寿命を延ばす一歩を、今日から踏み出してみてください。

※本記事は「第62回 日本リハビリテーション医学会学術集会 教育講演39 演者:石井好二郎先生」を参考にしております。

コメント